Heute mal etwas ganz anderes, ein superriesiges Megapost über ein einziges Thema. Aber was für eines!

Im Jahr 2015 ist die ganze Welt besetzt von digitalen Rechnern, Excel-Tabellen und intelligenten Speicherchips. Die Geräte, mit denen man sich sein Frühstück zubereitet (Toaster, Kaffeemaschine, Brettchen), sind deutlich intelligenter als ihre Benutzer, gerade am frühen Morgen. Ein Fahrradtacho hat mehr mehr Rechenleistung verbaut als die Apollo 11-Kapsel. Die eine Hälfe der Welt läuft auf iOS, die andere auf Android. Die Geräte beherrschen die ganze Welt, sie sind klug, und sie vergessen nichts. Die ganze Welt? Nein! Ein gar nicht mal so kleines Unternehmen aus Nürnberg in Mittelfranken beugt sich nicht. Das ist die Firma Faber-Castell. Die kennt ja jeder. Aber dazu kommen wir gleich.

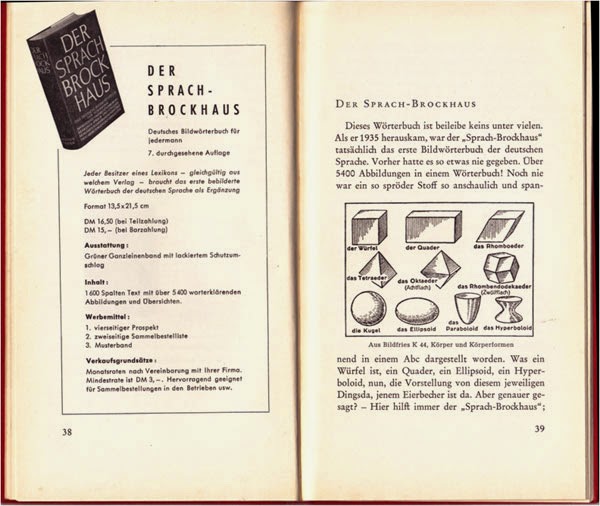

Es geht heute um Rechenschieber. Die große Zeit der Rechenschieber war das letzte Jahrhundert, zwischen erstem Weltkrieg und den frühen Siebzigern. Dann kommen die ersten Taschenrechner auf den Markt. Binnen weniger Jahre wird der Markt pulverisiert. Man muß sich vorstellen, daß tatsächlich ein Rechenschieber bei der ersten Mondlandung mitgeflogen ist – als Backupsystem. Das wäre so, als würde sich heute Sebastian Vettel ein Klappfahrrad hinten in seinen Formel 1-Wagen packen. Der Rechenschieber fällt also in die Brockhaus-Zeit. Ich bin sicher, der prozentuale Aufschlag auf die Kosten eines Brockhaus-Bands wurde mit dem Rechenschieber berechnet. Wie denn auch anders? Es sind wunderschöne Geräte, ein schlagender Beweis menschlichen Erfindungsreichtum.

In Deutschland gab es vor allem drei führende Hersteller von Rechenschiebern: Aristo, Nestler und Faber-Castell. Aristo war der Firmenname von Dehnert & Pape aus Hamburg. Nach dem schnellen Ende der Rechenschieber wurden die Reste der Produktion an rotring übergeben. Es gibt auch heute noch Aristo-Geodreiecke und ähnliches. Aber natürlich keine Rechenschieber mehr. Die Firma Nestler aus dem Schwarzwald schleppte sich mit CAD-Technik noch bis in die Neunziger, um sich dann auch auszuhauchen. Es gibt am selben Ort noch ein namensgleiches Unternehmen, das Wellpappe herstellt. Meinen ersten Rechenschieber hat mir mein Vater geschenkt, ein kleiner Nestler 123 aus seiner Schreibtischschublade. Er hatte mir auch gezeigt, wie man ihn benutzt, aber ich habe das sofort vergessen, weil es mir auch viel zu kompliziert war. Schließlich war ich schon Generation Taschenrechner.

Ich möchte wenigstens ganz knapp versuchen zu erklären, wie Rechenschieber funktionieren. Zunächst gibt es Skalen, die ganz einfach übereinanderstehen. Zum Beispiel die Quadratskala. Schiebe ich den Läufer auf 5, steht oben 25. Wurzelziehen ist natürlich genau umgekehrt. Die trigonometrischen Skalen funktionieren genauso. Addieren und subtrahieren geht überhaupt nicht mit dem Rechenschieber. Das eigentlich Interessante ist aber Multiplizieren und Dividieren. Das funktioniert deshalb, weil die Skalen des Rechenschiebers logarithmisch skaliert sind. Bekanntlich ist das Produkt zweier Zahlen die Summe seiner Logarithmen. Das war dann der Ausgangspunkt einer genialen Idee: Mit zwei Linealen 4 und 2 zu addieren, heißt ja einfach nur, 2cm und 4cm hintereinanderzulegen. Genau das macht der Rechenschieber. Nur kommt nicht 6 als Summe heraus, sondern man kann an der logarithmischen Skala 8 als Produkt beider Zahlen ablesen.

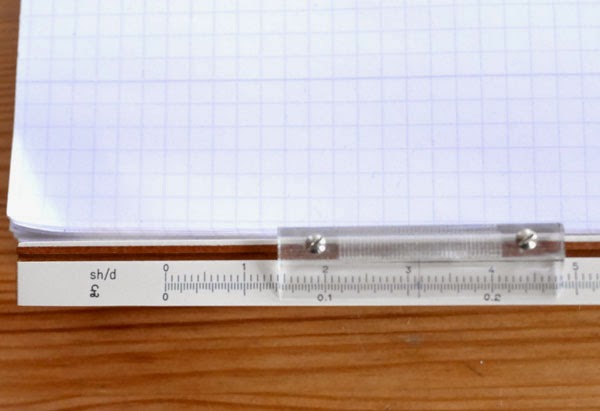

![]() |

| Also, den Anfang (C-Skala, „1“) auf 2 stellen. 4 abmessen auf der C-Skala, das heißt dann = log 2+ log 4 = 4 mal 2 = 8, und das steht unten auf der weißen D-Skala |

Am Beispiel sieht man auch sofort, daß Dividieren genau umgedreht funktioniert: Die 8 und 4 übereinander stellen, und dann kann man auf dem Skalenanfang 2 ablesen. Der Rechenschieber gibt nie Stellen an (also ob das Ergebnis 0.2, 2 oder 20 ist), deshalb muß man vorher interpolieren, was ungefähr rauskommt. Auch beim Wurzelziehen muß man etwas achtgeben, weil die Wurzel aus 900 keinesfalls das Zehnfache der Wurzel aus 90 ist. Desweiteren hat ein 25cm-Stab eine Genauigkeit von 4 Stellen – aber nur, wenn man ein Adlerauge hat und vorher die letzte Stelle im Kopf ermittelt – also 48 mal 68, da kann schon ablesen, daß das Ergebnis mehr als 3260 ist; aber die 4 als letzte korrekte Stelle muß man eben kurz vorher ausrechnen. Man sollte also bei der Benutzung des Rechenschiebers kein vollendeter Mathetrottel sein.

Und es ist schön, mit diesen Skalen zu rechnen. Es ist keine binäre Turingmaschine, sondern zwei gegenseitig versetzte Skalen, die man abzulesen hat. Und schließlich muß noch eine Exegese erfolgen: sowohl die Anzahl der Stellen als auch die letzte Stelle muß hinzuinterpretiert werden. Vielleicht so wie der Unterschied, entweder eine Zeichnung anzufertigen oder ein Foto zu knipsen.

Ihr wißt ja, daß ihr hier nie Links bekommt. Aber wer mal Lust hat, das mit den Rechenschiebern auszuprobieren, möge Aristo Multilog 970 Simulator in seine Rechenmaschine eingeben. Schön gemachter Simulator, ein guter Stab Typ Darmstadt, mit sieben Logarithmen-Skalen auf der Rückseite, also durchaus schon ein verschärftes Teil.

Womit wir beim dritten Hersteller angekommen wären. Faber-Castell. Die gibt es noch immer. Man kennt sie von den Farbstiften. Sie haben eine Fabrikanlage, die 1,5 Milliarden Farbstifte pro Jahr herstellt. Das heißt, in fünf Jahren könnte Faber-Castell so viel davon herstellen, um jeden Erdenbürger mit einem Buntstift auszustatten. Das würde die Welt wahrscheinlich besser machen.

Die Rechenschieberproduktion wurde ebenfalls Anfang der Siebziger eingestellt. Aber jetzt das Unglaubliche: sie haben noch immer Lagerbestände. Man kann im Faber-Castell-Onlineshop fabrikneue Rechenschieber bestellen. Fabrikneu bedeutet, sie sind noch nie benutzt worden, aber sie liegen schon einige Zeit herum, klar. Der Online-Shop von Faber-Castell ist cool und ganz klar 21. Jahrhundert mit allem Schnickschnack. Sich registrieren mit Double-Opt-In. Rechenschieber in den in den Warenkorb. Zur Kasse über den HTTPS-Server. Mit der Mastercard-Schnittstelle Verifikationscodes via SMS austauschen. Bestellung abschließen. In Lichtgeschwindigkeit bimmelt eine Bestätigungs-Email ein. Und dann, sieben Minuten später, die Versandbestätigung. Nicht schlecht.

Und zwei Tage später erhalte ich drei Rechenschieber, die bis zu 50 Jahre im Lager vorrätig gehalten wurden. Das ist ungefähr so, als würde ich einen chromblitzenden, nagelneuen Borgward Isabella bei amazon bestellen. Ich finde das seltsam aus der Welt gefallen. Ich meine, in dieser google-amazon-shareholder value-Welt noch Rechenschieber zu verkaufen, das zeugt von Mut. Das ist Grandezza! Faber-Castell ist also ein Unternehmen, das ihre wunderschönen Rechenschieber nicht einfach wegschreddert, sondern sie sorgfältig aufbewahrt und noch Jahrzehnte später verkauft. Nicht ganz günstig, muß man dazu sagen. Wahrscheinlich kichern aber die Rechenschieber in den Nürnberger Regalen hämisch vor sich hin, daß Taschenrechner mittlerweile für ein paar Cent im Pennymarkt verramscht werden und die eigentlich kein Mensch mehr braucht. Meine iphone-Taschenrechner-App zieht die Wurzel aus 2 mit 15 Stellen. Taschenrechner, wofür bitte?

Außerdem muß dort in Nürnberg die merkwürdigste Verschränkung von Vergangenheit und Gegenwart herrschen. Ich stelle mir vor, wie sie bei Faber-Castell in einem großen Kontor sitzen, an langen Birnbaumholztischen. Rollschränke, Schreibtischunterlagen, Telephonapparate. Herr Maier zieht gerade seine Ärmelschoner zurecht und greift nach der Löschwiege. Aber direkt neben ihm sitzt Herr Schmidt, der gerade ein Java Enterprise Edition 7 Update auf den Webserver des Onlineshops aufspielt, der in der Ecke sanft vor sich hinschnurrt wie eine Ofenkatze. Und die nette Frau Schaklies, mit der ich einige Emails austauschte. Sie arbeitet in der Abteilung „Customer Care“. Aber das ist wahrscheinlich nur Tarnung nach außen, und im Unternehmen heißt die Abteilung einfach „Verkauf“. Sie sitzt einige Reihen weiter und ißt gerade ein Käsebrötchen. So geht das zu bei Faber-Castell, denke ich mir.

So, jetzt biege ich endlich ab zu meinem Rechenschieber-Haul:

Zuerst der 111/87 Rietz, ein typischer Mittelklasse-Stab mit 25cm Länge. Läufer und Zunge gehen butterweich. Auf dem Läufer ist noch eine kw-PS-Umrechnung untergebracht. Der Opel Rekord der Rechenschieber. Übrigens hat Faber-Castell auch noch die originalen Verpackungen und Gebrauchsleitungen. Wunderschön.

![]() |

| 111/87 Rietz. Sehr schick auch das Etui |

Dann den „Disponent“ 1/22. Das ist ein kaufmännischer Rechenstab, auch der älteste Stab, zum Teil aus Holz. Er hat eine Seitenskala, und da ist tatsächlich die Umrechnung 1 englisches £ = 20 Shilling = 240 Pence untergebracht. Diese alte britische Stückelung wurde 1971 abgeschafft. Und ich hab sie auf meinem Rechenstab. Es gibt hinsichtlich der Skalen einige Besonderheiten, sodass ich die Anleitung komplett durchgearbeitet habe. Man staunt Bauklötze, wie tricky die Rechenwege sind. Und was in dem Stab alles noch verbaut ist. Direkte Umrechnung des russischen Längenmaßes Arschin (0,71m). Kein Problem mit dem Faber-Castell 1/22 Disponent.![]() |

| Britannia rules the waves ruler |

Der Faber-Castell 2/83N. Der Mercedes Flügeltürer unter den Rechenstäben. Selbst Cliff Stoll, der vor einigen Jahren einen interessanten Fachartikel in SCIENCE über Rechenschieber geschrieben hat („When Slide Rulers Ruled“), räumt dem 2/83 N gegenüber ein, er sei vielleicht “the finest and most beautiful slide rule ever made”. Er hat auch als nahezu einziger Rechenschieber die legendäre W-Skala, mit der sich die Genauigkeit noch einmal verdoppelte. Aber natürlich: 30 Skalen. Das ist dann schon sehr überfeinert. Rechenschieber-Rokoko. Wie auch immer: wenn ich drei Wünsche freihätte für Hilfsmittel für alle Abenteuer der Welt, dann wären das der Henrystutzen, also das sagenhafte Gewehr bei Karl May, dann Nothung, das Zauberschwert in den Nibelungen, und der Faber-Castell 2/83N Novo Duplex.

![]() |

| Faber-Castell 2/83N Vorderseite. Schönheit. |

Beim 2/83N fehlt vielleicht nur noch eine einzige Skala, für die Berechnung des Lebens, des Universums und des Rests. Sie würde natürlich immer 42 anzeigen.